юбилею Победы посвящается

Вехи памяти и славы

Истории, рассказанные участниками Великой Отечественной войны,

их детьми, внуками, правнуками

их детьми, внуками, правнуками

9 мая 2020 года наша страна отметила 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом всё меньше и меньше остаётся непосредственных участников войны, тех, кто может рассказать о войне. И тем дороже для нас эти воспоминания.

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Истории военных лет, воспоминания ветеранов, фотографии, письма с фронта - бесценные свидетельства Великого подвига народа.

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Истории военных лет, воспоминания ветеранов, фотографии, письма с фронта - бесценные свидетельства Великого подвига народа.

1

Великая Отечественная война

в судьбе моей семьи

в судьбе моей семьи

9 мая 2015 года наша страна будет отмечать 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом всё меньше и меньше остаётся непосредственных участников войны, тружеников тыла, тех, кто может рассказать о войне. И тем дороже для нас воспоминания ветеранов, прошедших эту страшную войну.

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И моя семья не исключение. Мои деды участвовали в этой войне, но, к сожалению, сведений об этом осталось совсем немного.

Мой дед по маминой линии Сорокин Фёдор Ильич до войны был счетоводом. Ушёл на войну, оставив троих детей, и погиб в самом начале войны под Ленинградом. К сожалению, ни одного письма с фронта семья так и не получила, единственная весточка – похоронка.

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И моя семья не исключение. Мои деды участвовали в этой войне, но, к сожалению, сведений об этом осталось совсем немного.

Мой дед по маминой линии Сорокин Фёдор Ильич до войны был счетоводом. Ушёл на войну, оставив троих детей, и погиб в самом начале войны под Ленинградом. К сожалению, ни одного письма с фронта семья так и не получила, единственная весточка – похоронка.

Сорокин Федор Ильич

Ушёл на войну, оставив троих детей, и погиб в самом начале войны под Ленинградом. К сожалению, ни одного письма с фронта семья так и не получила, единственная весточка – похоронка.

Дед со стороны отца, Сухарев Павел Панкратьевич, в 1939 году был призван в армию, служил в Польше, был серьёзно ранен в спину и отправлен домой на лечение. Дома пробыл до 1941 года. Когда фашисты напали на нашу страну, ушёл на фронт. Во время Сталинградской битвы был ранен в голову и ноги, после чего был комиссован. Он вернулся домой, где его ждала жена. Они прожили долгую счастливую жизнь, воспитали четверых детей. Сын Сухарев Владимир Павлович – мой отец.

Сухарев Павел Панкратьевич

Брат моего деда, мой дядя , Жернаков Николай Панкратович, прошёл всю войну и жив до сих пор. В 1938 году его, девятнадцатилетнего юношу, призвали на срочную службу в ряды Красной Армии. В 1941 году он готовился к демобилизации, строил планы на будущее. Но 22 июня фашистские захватчики напали на нашу Родину, и о своих планах ему пришлось забыть на пять долгих лет. Первый свой бой мотострелковая рота, в которой служил Николай Панкратович, приняла на Днепре, на Соловьёвской переправе. Это было страшное боевое крещение, потому что из всей роты в живых осталось только двое. Их, раненных, переправили в госпиталь на лечение. В том первом бою дядя был ранен в ноги, осколок из правой ноги был удалён только в 1964 году. После лечения он был отправлен на охрану Горьковского завода военного значения командиром зенитной установки. При очередной бомбардировке фашистскими самолётами завода Николай Панкратович был контужен. Подлечившись в очередной раз, он продолжил службу. Война для него закончилась только в 1946 году в Австрии. Его долгий путь к Победе проходил через Молдавию, Польшу. Ему пришлось пережить немало военных трудностей: бывало, и недоедал, и замерзал, из-за постоянной грохота зенитной установки шла кровь из носа и ушей.

Первый свой бой мотострелковая рота, в которой служил Николай Панкратович, приняла на Днепре, на Соловьёвской переправе. Это было страшное боевое крещение, потому что из всей роты в живых осталось только двое.

С войны дядя вернулся в звании «старшина», с тремя ранениями, имея награды за свой ратный подвиг.

Я привела примеры из истории своей семьи. Но так было во многих семьях, ведь Великая Отечественная война никого не пожалела. Я благодарна своим дедам. Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда!

Я привела примеры из истории своей семьи. Но так было во многих семьях, ведь Великая Отечественная война никого не пожалела. Я благодарна своим дедам. Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда!

Амблямова Ирина Радиковна.

На фото (в центре)

- Жернаков Николай Панкратович (мой дядя)

- Жернаков Николай Панкратович (мой дядя)

Я привела примеры из истории своей семьи. Но так было во многих семьях, ведь Великая Отечественная война никого не пожалела. Я благодарна своим дедам. Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда!

2

И помнит весь спасенный мир!

Мне Юдину Никите ученику 6 «В» класса – 12 лет, о войне я знаю только из книг, фильмов и воспоминаний родных.

Война – это всегда смерть, разрушения, потери. Она приносит горе и страдания. Из воспоминаний бабушки я знаю многое из жизни семьи в военные годы.

Когда началась ВОВ её старшему брату, Лукинскому Геннадию Антоновичу, было 17 лет в 1942 г. ушел на фронт добровольцем, он был очень жизнерадостным и добрым юношей. И мечтал поступить в консерваторию.

С фронта он писал душевные письма, полные веры в победу и планами на послевоенную жизнь.

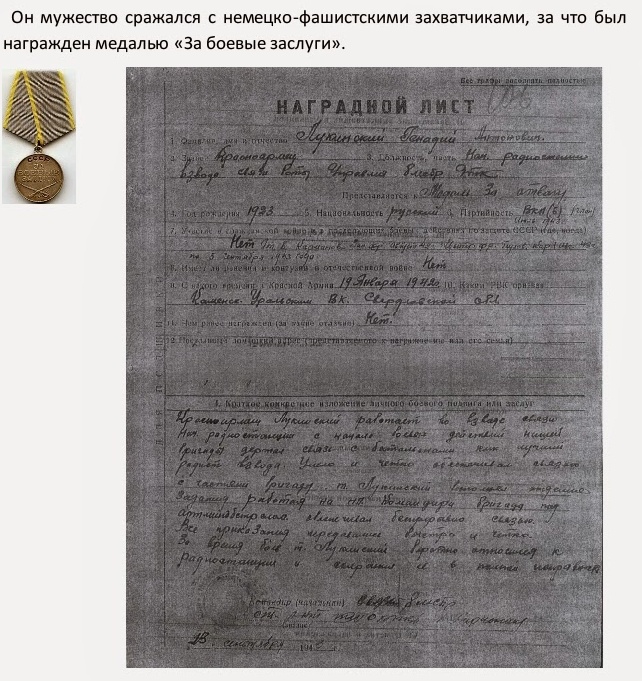

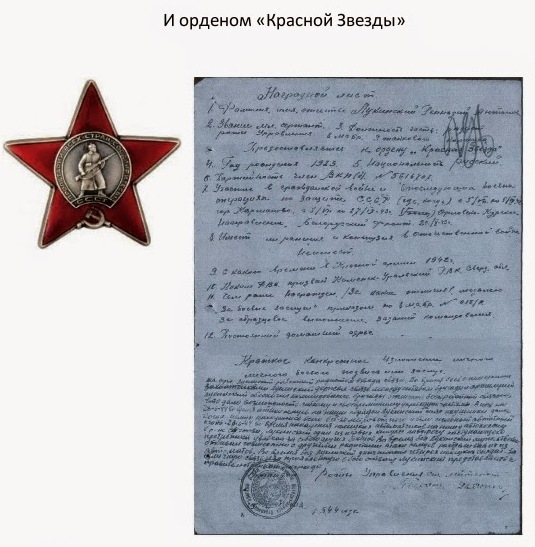

Он мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, за что был награжден медалью «За боевые заслуги» И орденом «Красной Звезды».

Война – это всегда смерть, разрушения, потери. Она приносит горе и страдания. Из воспоминаний бабушки я знаю многое из жизни семьи в военные годы.

Когда началась ВОВ её старшему брату, Лукинскому Геннадию Антоновичу, было 17 лет в 1942 г. ушел на фронт добровольцем, он был очень жизнерадостным и добрым юношей. И мечтал поступить в консерваторию.

С фронта он писал душевные письма, полные веры в победу и планами на послевоенную жизнь.

Он мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, за что был награжден медалью «За боевые заслуги» И орденом «Красной Звезды».

Лукинский Геннадий Антонович

С фронта он писал душевные письма, полные веры в победу и планами на послевоенную жизнь.

Вот один из эпизодов его боевой жизни описанный в наградном листе: «Младший сержант Лукинский Геннадий Антонович работал радистом взвода связи, во время боев с немецкими захватчиками. Держал связь между штабом бригады и артиллерией. Обеспечивал командование бригады отличной бесперебойной связью, что дало возможность гибкому и своевременному управлению частями. В ночь на 26.06.1944 г. во время атаки немцев на наши порядки он не снял даже наушники когда немцы находились всего в 15-20 метров от него и вели сильный автоматный огонь. 29.06.1944 г. при нападении немецких автоматчиков на нашу автоколонну в районе д. Сычкова, Лукинский Г.А. один из первых кинулся на встречу наступающего противника, увлекая за собой других бойцов. Во время боя он мужественно отбивал совместно с другими радистами атаки немцев. За отличную связь и за проявленную в бою отвагу был представлен к правительственной награде».

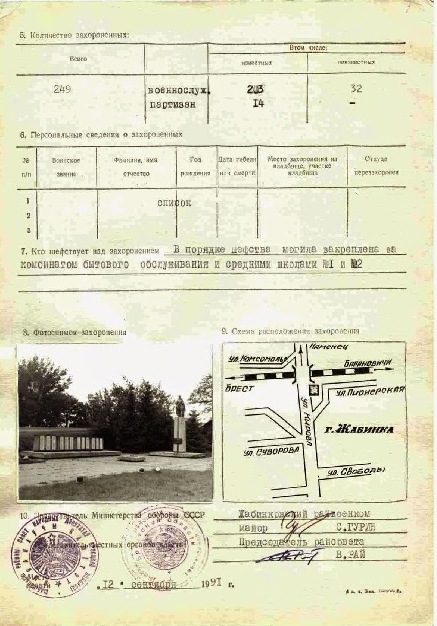

И только через много лет мы нашли его место захоронения в Республике Беларусь, Брестской области в г.Жабинка.

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим сердцу каждого человека праздником.

И только через много лет мы нашли его место захоронения в Республике Беларусь, Брестской области в г.Жабинка.

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим сердцу каждого человека праздником.

Юдин Никита, ученик 6 "В" класса школы № 40.

Лукинский Г. А. один из первых кинулся на встречу наступающего противника, увлекая за собой других бойцов. Во время боя он мужественно отбивал совместно с другими радистами атаки немцев. За отличную связь и за проявленную в бою отвагу был представлен к правительственной награде.

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим сердцу каждого человека праздником.

3

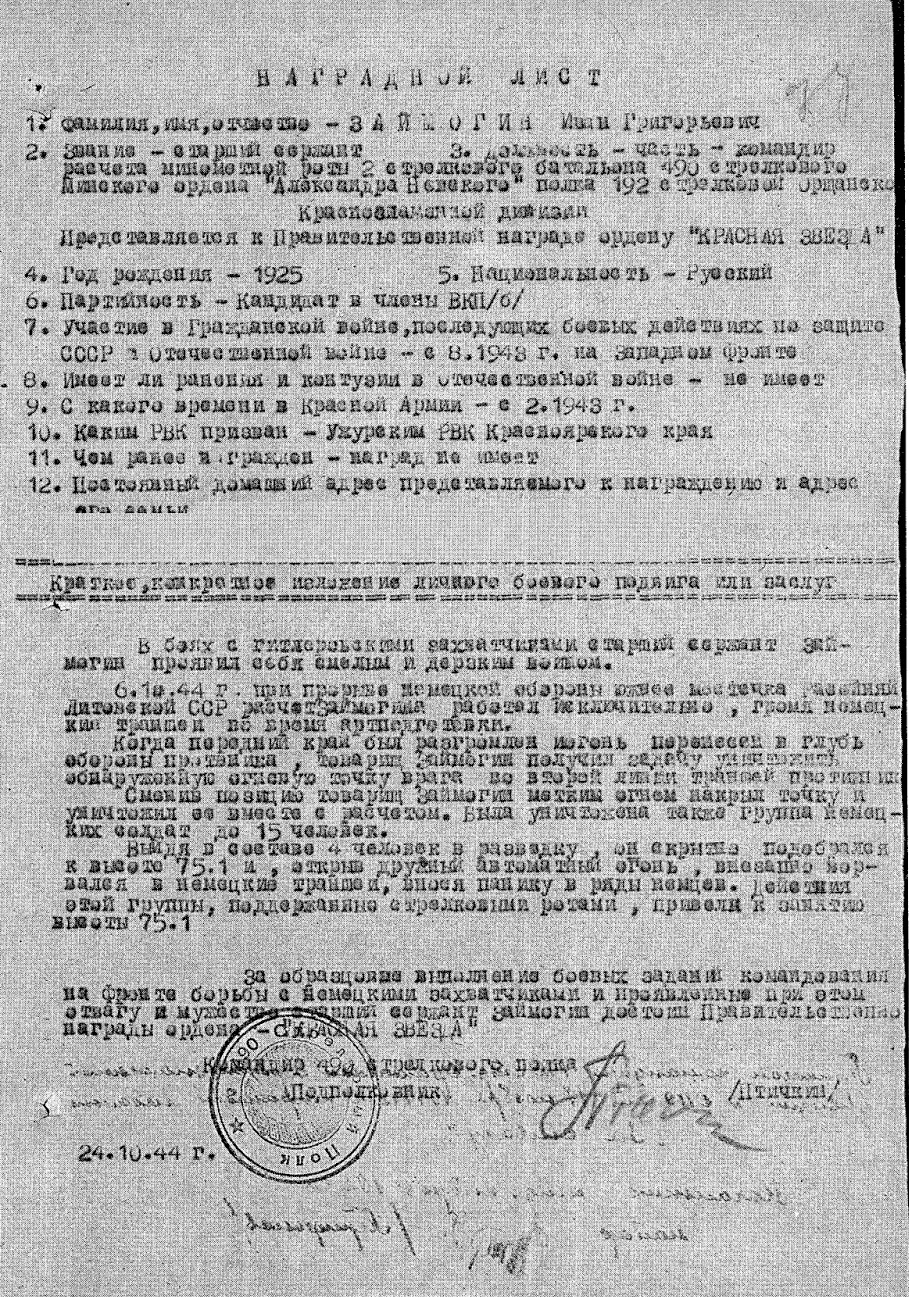

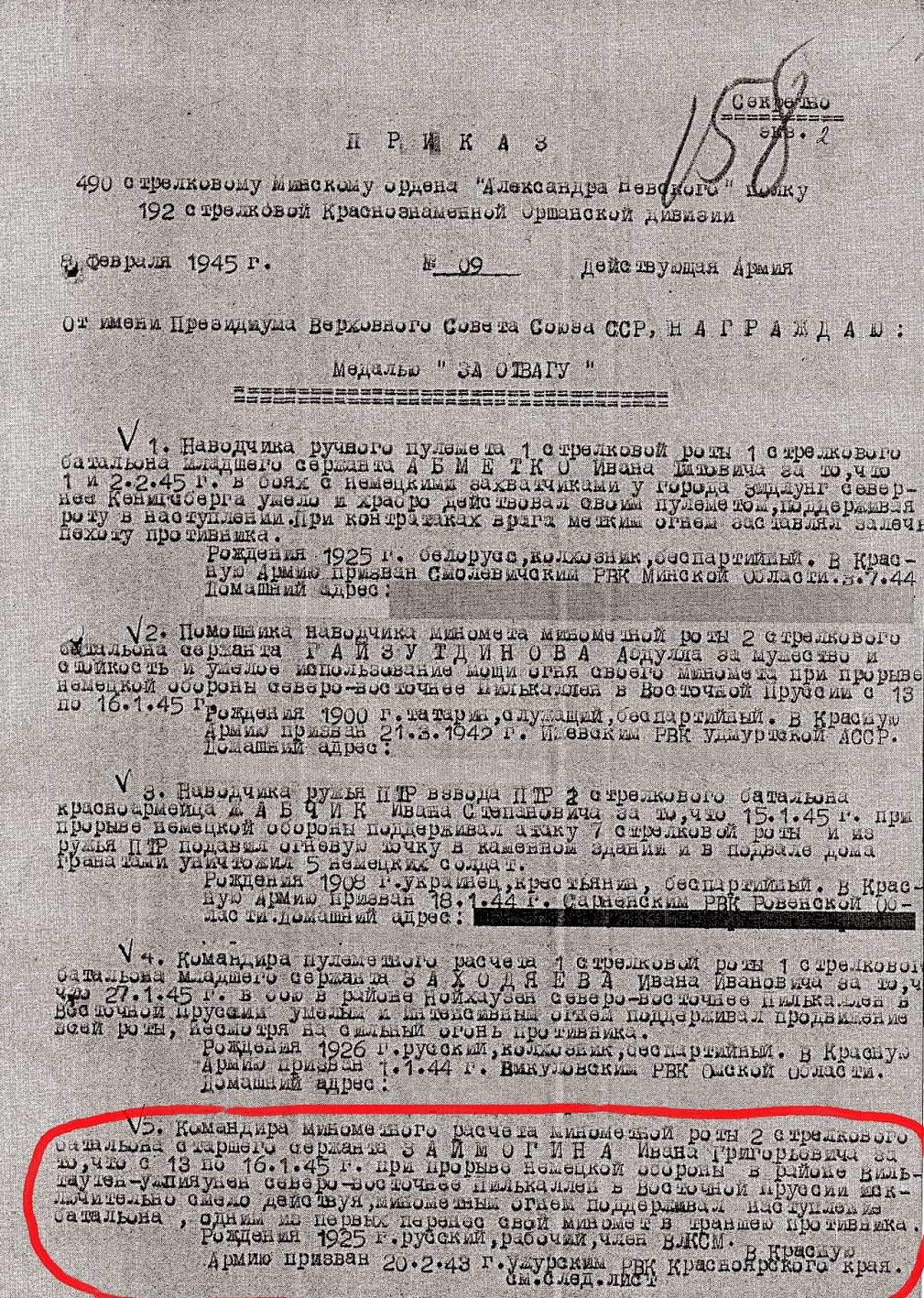

Я горжусь своим прадедом Займогиным Иваном Григорьевичем!

Мой прадед Займогин Иван Григорьевич был призван совсем молодым 17-ти летним парнем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 20.02.1943г.

Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР в Отечественной войне принимал с августа 1943 года на Западном фронте. Служил в звании старшего сержанта в должности командира расчёта миномётной роты 2-го стрелкового батальона 490-го стрелкового Минского ордена "Александра Невского" полка 192-ой стрелковой Орщанской Краснознамённой дивизии.

Во время войны мой прадед был награжден двумя медалями "За отвагу". Первый раз 17.11.1944. В Наградном листе так описан его подвиг: "В боях с гитлеровскими захватчиками старший сержант Займогин проявил себя смелым и дерзким воином.

6.10.1944 г. при прорыве немецкой обороны южнее местечка Расейняй Литовской ССР расчет Займогина работал исключительно, громя немецкие траншеи во время артподготовки.

Когда передний край был разгромлен и огонь перенесён в глубь обороны противника, товарищ Займогин получил задачу уничтожить обнаруженную огневую точку врага во второй линии траншей противника.

Сменив позицию товарищ Займогин метким огнём накрыл точку и уничтожил её вместе с расчётом. Была уничтожена также группа немецких солдат до 15 человек.

Выйдя в составе 4 человек в разведку, он скрытно подобрался к высоте 75.1 и, открыв автоматный огонь, внезапно ворвался в немецкие траншеи, внося панику в ряды немцев. Действия этой группы, поддержанные мотострелковыми ротами, привели к занятию высоты 75.1.

За образцовые выполнения боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество, старший сержант Займогин достоин Правительственной награды ордена "Красная звезда" (к сожалению награда не сохранилась).

Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР в Отечественной войне принимал с августа 1943 года на Западном фронте. Служил в звании старшего сержанта в должности командира расчёта миномётной роты 2-го стрелкового батальона 490-го стрелкового Минского ордена "Александра Невского" полка 192-ой стрелковой Орщанской Краснознамённой дивизии.

Во время войны мой прадед был награжден двумя медалями "За отвагу". Первый раз 17.11.1944. В Наградном листе так описан его подвиг: "В боях с гитлеровскими захватчиками старший сержант Займогин проявил себя смелым и дерзким воином.

6.10.1944 г. при прорыве немецкой обороны южнее местечка Расейняй Литовской ССР расчет Займогина работал исключительно, громя немецкие траншеи во время артподготовки.

Когда передний край был разгромлен и огонь перенесён в глубь обороны противника, товарищ Займогин получил задачу уничтожить обнаруженную огневую точку врага во второй линии траншей противника.

Сменив позицию товарищ Займогин метким огнём накрыл точку и уничтожил её вместе с расчётом. Была уничтожена также группа немецких солдат до 15 человек.

Выйдя в составе 4 человек в разведку, он скрытно подобрался к высоте 75.1 и, открыв автоматный огонь, внезапно ворвался в немецкие траншеи, внося панику в ряды немцев. Действия этой группы, поддержанные мотострелковыми ротами, привели к занятию высоты 75.1.

За образцовые выполнения боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество, старший сержант Займогин достоин Правительственной награды ордена "Красная звезда" (к сожалению награда не сохранилась).

Займогин Иван Григорьевич

За образцовые выполнения боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество, старший сержант Займогин достоин Правительственной награды ордена "Красная звезда".

Второй медалью "За отвагу" прадед был награждён 08.02.1945 г. Приказом от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР:

"Командира миномётного расчёта миномётной роты 2-го стрелкового батальона старшего сержанта Займогина Ивана Григорьевича за то, что с 13 по 16.01.1945г. при прорыве немецкой обороны в районе Вильтаутен-Ужпияунен северо-восточнее Пилькаллен в Восточной Пруссии исключительно смело действуя миномётным огнём поддерживал наступление батальона, одним из первых перенёс свой миномёт в траншею противника".

Во время войны в одном из боёв прадед Иван был контужен. Но до последних дней своей жизни не желал признавать это ранение, полученное на войне, и отказывался оформлять инвалидность.

У моего прадеда было много наград. Мы их все бережно храним и чтим его подвиг.

Орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985г. мой прадед был награждён к 40-летию Великой Победы.

После Великой Отечественной Войны прадед часто ездил по городам-героям воинской славы, встречался с однополчанами. Война не отпустила просто так ни кого, у каждого в душе после неё остался глубокий след.

Мой прадед Иван прожил 73 года и каждый год праздник День Победы 9 мая был для него особенно важным. Из Кремля ему приходили поздравительные открытки, для него это было очень важно: признание их - ветеранов - заслуг перед Отечеством!

Я горжусь своим прадедом Займогиным Иваном Григорьевичем! И хоть я его не знал, для меня он родной и дорогой человек!

"Командира миномётного расчёта миномётной роты 2-го стрелкового батальона старшего сержанта Займогина Ивана Григорьевича за то, что с 13 по 16.01.1945г. при прорыве немецкой обороны в районе Вильтаутен-Ужпияунен северо-восточнее Пилькаллен в Восточной Пруссии исключительно смело действуя миномётным огнём поддерживал наступление батальона, одним из первых перенёс свой миномёт в траншею противника".

Во время войны в одном из боёв прадед Иван был контужен. Но до последних дней своей жизни не желал признавать это ранение, полученное на войне, и отказывался оформлять инвалидность.

У моего прадеда было много наград. Мы их все бережно храним и чтим его подвиг.

Орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985г. мой прадед был награждён к 40-летию Великой Победы.

После Великой Отечественной Войны прадед часто ездил по городам-героям воинской славы, встречался с однополчанами. Война не отпустила просто так ни кого, у каждого в душе после неё остался глубокий след.

Мой прадед Иван прожил 73 года и каждый год праздник День Победы 9 мая был для него особенно важным. Из Кремля ему приходили поздравительные открытки, для него это было очень важно: признание их - ветеранов - заслуг перед Отечеством!

Я горжусь своим прадедом Займогиным Иваном Григорьевичем! И хоть я его не знал, для меня он родной и дорогой человек!

Стриганов Сергей, ученик 6 "В" класса школы № 40.

После Великой Отечественной Войны прадед часто ездил по городам-героям воинской славы, встречался с однополчанами. Война не отпустила просто так ни кого, у каждого в душе после неё остался глубокий след.

4

Герой моего рода

Мне хочется рассказать о родном брате моего дедушки Павле Александровиче Вознюке. Я знала этого человека. Он был очень добрый и жизнерадостный, и когда он приезжал к нам в гости – это был настоящий праздник! Для меня он заменил родного дедушку Петра, который рано ушел из жизни. И лишь много лет спустя я узнала, что Павел Александрович Вознюк – настоящий герой, вставший на защиту Родины в страшные годы Великой Отечественной войны.

Вознюк Павел Александрович (30.06.1918-18.01.1984) так же, как и его старшие братья Иван и Дмитрий, находился в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) с 16.12.1941 года. Его звание – старший сержант. Место призыва: Коми-Пермяцкий ОВК (Окружной военный комиссариат), Молотовская область, Коми-Пермяцкий НО (Национальный округ). № записи: 10525202. Является членом ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков) с 1943 года, билет №4511617.

С 14.09.1941 по 29.09.1941 он – рядовой 40 запасного стрелкового полка. С 29.09.41 по 01.05.1943 – старший сержант, командир 120мм миномета, помкомвзвода (помощник командира взвода) 1196 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии 30 Армии Калининского фронта. С 15.03.1943 по 18.05.1943 находился в Пензенском минометном училище. Далее он был сначала помкомвзвода в минометной роте 7 запасного стрелкового полка 16 запасной стрелковой бригады, затем секретарь политотдела 79 танковой бригады 19 танкового корпуса 4-го Украинского фронта. С 14.11.43 по 20.11.43 находился на излечении в госпитале (в семейном архиве имеется справка из военно-полевого госпиталя №5244). Там написано, что у Павла Александровича «осколочное ранение левой теменной области и осколочное ранение грудной клетки слева». С 22.11.43 по 15.12.43 – помкомвзвода в минометном батальоне 178 запасного стрелкового полка. С 15.12.43 по 04.05.1944 – командир отделения управления минбатареи, помкомвзвода 3 гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской Апостоловской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. С июня 1944 по июнь 1945 – курсант Киевского Краснознаменного училища самоходной артиллерии им. М.В.Фрунзе.

Вознюк Павел Александрович (30.06.1918-18.01.1984) так же, как и его старшие братья Иван и Дмитрий, находился в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) с 16.12.1941 года. Его звание – старший сержант. Место призыва: Коми-Пермяцкий ОВК (Окружной военный комиссариат), Молотовская область, Коми-Пермяцкий НО (Национальный округ). № записи: 10525202. Является членом ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков) с 1943 года, билет №4511617.

С 14.09.1941 по 29.09.1941 он – рядовой 40 запасного стрелкового полка. С 29.09.41 по 01.05.1943 – старший сержант, командир 120мм миномета, помкомвзвода (помощник командира взвода) 1196 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии 30 Армии Калининского фронта. С 15.03.1943 по 18.05.1943 находился в Пензенском минометном училище. Далее он был сначала помкомвзвода в минометной роте 7 запасного стрелкового полка 16 запасной стрелковой бригады, затем секретарь политотдела 79 танковой бригады 19 танкового корпуса 4-го Украинского фронта. С 14.11.43 по 20.11.43 находился на излечении в госпитале (в семейном архиве имеется справка из военно-полевого госпиталя №5244). Там написано, что у Павла Александровича «осколочное ранение левой теменной области и осколочное ранение грудной клетки слева». С 22.11.43 по 15.12.43 – помкомвзвода в минометном батальоне 178 запасного стрелкового полка. С 15.12.43 по 04.05.1944 – командир отделения управления минбатареи, помкомвзвода 3 гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской Апостоловской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. С июня 1944 по июнь 1945 – курсант Киевского Краснознаменного училища самоходной артиллерии им. М.В.Фрунзе.

Павел Александрович Вознюк

Он был очень добрый и жизнерадостный, и когда он приезжал к нам в гости – это был настоящий праздник! Для меня он заменил родного дедушку Петра, который рано ушел из жизни. И лишь много лет спустя я узнала, что Павел Александрович Вознюк – настоящий герой, вставший на защиту Родины в страшные годы Великой Отечественной войны.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество фронтовым приказом № 31/н от 24.07.1942, изданным ВС (Военный Совет) 30 Армии Калининского фронта и находящемся сейчас в архиве ЦАМО. был награжден медалью «За отвагу» командир миномета 447 отдельного минометного дивизиона 359 стрелковой дивизии Вознюк Павел Александрович. В его наградном листе так описан его подвиг: «15 января 1942 г. в боях за деревню Волыново его расчет в составе батареи придвинулся в расположение наших передовых частей пехоты на расстояние 500 метров от противника и своим огнем из миномета обеспечивал продвижение вперед стрелковых частей. В этом бою его расчет потерь не имел. 8-9 февраля 1942 г. в боях за деревни Лебзино и Гусево метким огнем нанес сокрушительный удар и уничтожил до 30 немецких оккупантов. Достоин правительственной награды медаль «За отвагу».[ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, ед.хр. 852, № зап. 10525196]

Второй приказ подразделения № 8/н от 10.03.1944 года, находящийся сейчас в архиве ЦАМО, говорит о награждении медалью «За отвагу» «командира отделения батареи 120 мм минометов гвардии старшего сержанта Вознюк Павла Александровича за то, что он в бою за село Александров Дар, Криворожского района, Днепропетровской области 7 марта 1944 года метким огнем из своего миномета подавил огонь пулеметной точки противника с ее расчетом». [ЦАМО, ф. 33, оп. 690155; ед. хр. 1882, № зап. 34442484]

Приказом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Павел Александрович Вознюк был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мы гордимся своим родственником, рассказываем о его подвигах на родоведческо-краеведческих конференциях.

Второй приказ подразделения № 8/н от 10.03.1944 года, находящийся сейчас в архиве ЦАМО, говорит о награждении медалью «За отвагу» «командира отделения батареи 120 мм минометов гвардии старшего сержанта Вознюк Павла Александровича за то, что он в бою за село Александров Дар, Криворожского района, Днепропетровской области 7 марта 1944 года метким огнем из своего миномета подавил огонь пулеметной точки противника с ее расчетом». [ЦАМО, ф. 33, оп. 690155; ед. хр. 1882, № зап. 34442484]

Приказом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Павел Александрович Вознюк был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мы гордимся своим родственником, рассказываем о его подвигах на родоведческо-краеведческих конференциях.

Людмила Анатольевна Сарабанская

5

В тылу, как и на фронте, было очень тяжело

«Одни приходят в жизнь –

Весна.

Зима.

Осенняя погода.

А мы пришли –

Война, война…

Нечаянное время года.»

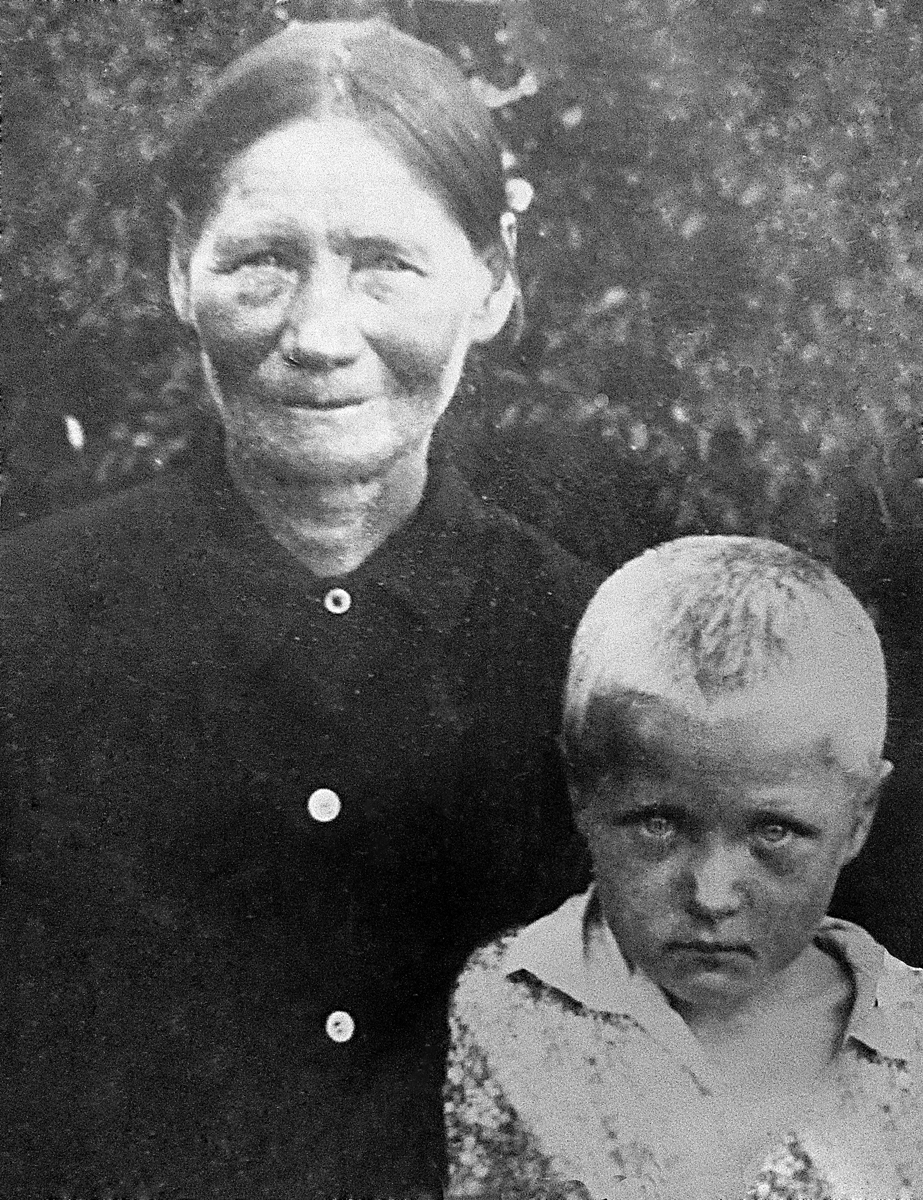

Строки стихотворения «Поколение» Олега Дмитриева (однофамилец моего отца) очень подходят для детей, родившихся с 1932 по 1945 год. В 1932 году в деревне Щербаково, Каменского района, Свердловской области родился мой отец – Дмитриев Александр Петрович. Когда началась Великая Отечественная война ему было всего 9 лет. Кроме него в семье были еще младшие дети – брат Геннадий и сестра Маша. Момент начала войны он не помнит, но именно с этого времени начались все беды и несчастья. Отец не любил вспоминать это горькое время. Как оказалось, что очень мало мы знаем о том периоде его жизни.

Папа рассказывал нам о том, что его отец – Дмитриев Петр Павлович работал на заводе. Во время войны рабочим выдавали продовольственные карточки на хлеб и продукты. И вот однажды, отец, отоварив карточки принес продукты домой, и часть продуктов убрал в небольшой сундучок, закрыл его на замок. Необходимо было четко распределить продукты на каждый день, распределить так, чтобы семья не голодала. Но… Во все времена детям хочется чего-нибудь сладкого и дети, дождавшись когда взрослые ушли на работу и по другим делам, отодвинули от стенки сундучок, открутили заднюю стенку и за день вытаскали весь сахарок. Когда обнаружили пропажу, отец не ругался, он понимал ребятишек, но потом вся семья целый месяц пила чай без сахара. Это был урок для моего отца на всю жизнь и видимо с детства появилась у него привычка всегда иметь дома небольшой запас продуктов.

А П Дмитриев во время службы в армии

Александр в возрасте 12 лет и его младший брат Геннадий 9 лет остались одни. Началась сиротская жизнь, полная невзгод и лишений.

В тылу, как и на фронте, было очень тяжело. В деревне остались только старики, женщины и дети, на плечи которых легла основная тяжесть колхозной работы.

В тылу, как и на фронте, было очень тяжело. В деревне остались только старики, женщины и дети, на плечи которых легла основная тяжесть колхозной работы.

Самое страшное началось, когда 22 апреля 1942 г. умерла его мама – Анна Федоровна (ей было всего 44 года);

- в июле 1942 года умерла бабушка Агафья Васильевна;

- в августе 1942 года умерла младшая сестренка Мария (нет на фотографии);

- в 1944-ом умер отец Петр Павлович.

Александр в возрасте 12 лет и его младший брат Геннадий 9 лет остались одни. Началась сиротская жизнь, полная невзгод и лишений.

В тылу, как и на фронте, было очень тяжело. В деревне остались только старики, женщины и дети, на плечи которых легла основная тяжесть колхозной работы. Александру надо было работать в колхозе. 1944 и 1945-ый годы прошли у Саши в простой крестьянской работе. Дети пахали землю, пасли коров, сеяли и убирали зерно, сажали картофель, косили траву, кололи дрова… Работа была от темна до темна… Работали по 16 часов в сутки. После работы в поле приходили домой уставшие, грязные, голодные… Продукты отправляли на фронт, все отдавали фронту, сами голодали.

А есть хотелось всегда. Как вспоминал отец, особенно тяжело было зимой – есть нечего, одеть тоже, легче было с приходом весны. Природа, трава немного подкармливали. Они ели крапиву, коноплю, лебеду, пеканы. Собирали ягоды, грибы, питались яйцами диких птиц, ловили рыбу…

9 мая – день Победы всегда считался самым большим праздником в нашей семье. В этот день вся семья всегда собиралась вместе и родители, вспоминая свое детство, со смехом спрашивали нас: «Знаете, почему мы долго живем? (мама прожила 75 лет, отец 82 года) Потому что с детства траву ели и таблеток не пили». И горько, и смешно…

Отец вспоминал, что во время войны в городе Березовском Свердловской области жила их двоюродная тетя. Не знаю, как он с братом добирались из деревни Щербаково Березовский, но когда они – вшивые, голодные, оборванные мальчишки появлялись на пороге дома, тетя Поля плакала, долго причитала, начинала топить баню, отмывать их, стирать и штопать их одежонку, кормить. Взять к себе сирот она не могла, муж на фронте, у самой полон дом ребятишек, да и Саша с Геной не хотели там оставаться. Они понимали, что у нее самой много работы и забот, а у них – дом в деревне Щербаково, который они не хотели оставлять без присмотра, ведь это их родной дом…

- в июле 1942 года умерла бабушка Агафья Васильевна;

- в августе 1942 года умерла младшая сестренка Мария (нет на фотографии);

- в 1944-ом умер отец Петр Павлович.

Александр в возрасте 12 лет и его младший брат Геннадий 9 лет остались одни. Началась сиротская жизнь, полная невзгод и лишений.

В тылу, как и на фронте, было очень тяжело. В деревне остались только старики, женщины и дети, на плечи которых легла основная тяжесть колхозной работы. Александру надо было работать в колхозе. 1944 и 1945-ый годы прошли у Саши в простой крестьянской работе. Дети пахали землю, пасли коров, сеяли и убирали зерно, сажали картофель, косили траву, кололи дрова… Работа была от темна до темна… Работали по 16 часов в сутки. После работы в поле приходили домой уставшие, грязные, голодные… Продукты отправляли на фронт, все отдавали фронту, сами голодали.

А есть хотелось всегда. Как вспоминал отец, особенно тяжело было зимой – есть нечего, одеть тоже, легче было с приходом весны. Природа, трава немного подкармливали. Они ели крапиву, коноплю, лебеду, пеканы. Собирали ягоды, грибы, питались яйцами диких птиц, ловили рыбу…

9 мая – день Победы всегда считался самым большим праздником в нашей семье. В этот день вся семья всегда собиралась вместе и родители, вспоминая свое детство, со смехом спрашивали нас: «Знаете, почему мы долго живем? (мама прожила 75 лет, отец 82 года) Потому что с детства траву ели и таблеток не пили». И горько, и смешно…

Отец вспоминал, что во время войны в городе Березовском Свердловской области жила их двоюродная тетя. Не знаю, как он с братом добирались из деревни Щербаково Березовский, но когда они – вшивые, голодные, оборванные мальчишки появлялись на пороге дома, тетя Поля плакала, долго причитала, начинала топить баню, отмывать их, стирать и штопать их одежонку, кормить. Взять к себе сирот она не могла, муж на фронте, у самой полон дом ребятишек, да и Саша с Геной не хотели там оставаться. Они понимали, что у нее самой много работы и забот, а у них – дом в деревне Щербаково, который они не хотели оставлять без присмотра, ведь это их родной дом…

|  |  |

Тяжелый труд в тылу во время Великой Отечественной войны был оценен и 28 июля 2004 года моему отцу – Дмитриеву Александру Петровичу было выдано удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. 28 апреля 2010 года указом Президента РФ он был награжден юбилейной медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.».

Мой папа умер в 2014 году, на 82-ом году жизни. Нелегкая ему досталась доля, но жил он достойно, всю свою жизнь трудился на благо Родины. Он награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», «60 лет победы в Великой Отечественной войне» и медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Во время Великой Отечественной войны, будучи подростком, работая в тылу, ценой своей жизни приближал Победу, обеспечивая нужды фронта. Нелегко далась эта Победа, и мы всегда будем помнить тех, кому обязаны жизнью под мирным небом. Каждый, кто погиб за Родину, кто ковал Победу в тылу, кто сделал свой вклад в Победу – герой.

Мой папа умер в 2014 году, на 82-ом году жизни. Нелегкая ему досталась доля, но жил он достойно, всю свою жизнь трудился на благо Родины. Он награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», «60 лет победы в Великой Отечественной войне» и медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Во время Великой Отечественной войны, будучи подростком, работая в тылу, ценой своей жизни приближал Победу, обеспечивая нужды фронта. Нелегко далась эта Победа, и мы всегда будем помнить тех, кому обязаны жизнью под мирным небом. Каждый, кто погиб за Родину, кто ковал Победу в тылу, кто сделал свой вклад в Победу – герой.

Елена Александровна Вагина

Список литературы:

1. Вагина Е.А. Тетя Поля долго причитала: Об отце Дмитриеве Александре Петровиче / Е. А. Вагина // Аргументы и факты. – 2020. – 22 апреля. - №17. – С. 27. – Акция “Уральский полк. Нет в России семьи такой”.

2. Мозговой Д. Мой дед Александр Петрович Дмитриев / Д. Мозговой // Литейщик. – 2020. – 5 мая. – С. 7.

3. Полякова Т. Я горжусь своим дедушкой!: [80 лет исполнилось ветерану завода, труженику тыла Александру Петровичу Дмитриеву] / Т. Полякова // Вестник РУСАЛа. – 2012. – 25 июля. – С. 3.

4. Фомин В. Не на того напали: [участие Дмитриева А.П. в задержании нарушителей общественного порядка] / В. Фомин // Уральский рабочий. – 1987. – 7 сентября. – С. 4.

5. Чернышева Г. Юбилей: [1 июня исполняется 70 лет ветерану труда завода Александру Петровичу Дмитриеву] / Г. Чернышева // За уральский алюминий. – 2002. – 29 мая. – С. 2.

6. Шварева С. Уральская закалка пригодилась нашему земляку в суровых испытаниях: [К 75летию ветерана УАЗа и труженика тыла Дмитриева Александра Петровича] / С. Шварева // Каменский рабочий. – 2007. -1-2 июня. – С. 2.

6

Военная история моего прадеда

Я Липин Игорь, мне 11 лет. С детства я видел фотографию прадеда в военной форме. Разбирая бабушкин архив, узнал военную историю моего прадеда, и мне захотелось поделиться этим с вами.

Мой прадед Липин Михаил Афанасьевич родился в 1914 году, Мотовская обл., Б. Сосновский район, Петропавловский сельсовет, д. Б. Кизили. Образование получил 7 классов в Петропавловской сельской школе. В 1933 г. окончил институт усовершенствования руководителей и инженерно-технических работников в группе «механиков хлебокондитерских предприятий».

В армию был призван 22 ноября 1936 года Верещагинским РВК Молотовской области. Службу проходил в кадрах Красной Армии, Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск Министерства внутренних дел.

Михаил Афанасьевич прибыл на службу в октябре 1936г. в бригаду сторожевых кораблей, а точнее на корабль «Гроза» Северного Флота по специальности: машинист котельной – «нефтянщик». Через месяц, 20 ноября 1939г. новобранец Липин М.А. принял военную присягу в Бригаде сторожевых кораблей Северного флота.

В 1943 г. был принят в партию большевиков ВКП(б) № билета 0823344744.

С 22 июня 1941г. по 9.мая 1945г. принял участие в Великой Отечественной войне в составе Северного флота, охраняя военные суда.

За время своей сложной и опасной службы, Михаил Афанасьевич не получил не одного ранения, не одного контузия. По воспоминаниям моего деда Бориса Михайловича, прадед говаривал частенько: «Ходили под Богом».

Мой прадед Липин Михаил Афанасьевич родился в 1914 году, Мотовская обл., Б. Сосновский район, Петропавловский сельсовет, д. Б. Кизили. Образование получил 7 классов в Петропавловской сельской школе. В 1933 г. окончил институт усовершенствования руководителей и инженерно-технических работников в группе «механиков хлебокондитерских предприятий».

В армию был призван 22 ноября 1936 года Верещагинским РВК Молотовской области. Службу проходил в кадрах Красной Армии, Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск Министерства внутренних дел.

Михаил Афанасьевич прибыл на службу в октябре 1936г. в бригаду сторожевых кораблей, а точнее на корабль «Гроза» Северного Флота по специальности: машинист котельной – «нефтянщик». Через месяц, 20 ноября 1939г. новобранец Липин М.А. принял военную присягу в Бригаде сторожевых кораблей Северного флота.

В 1943 г. был принят в партию большевиков ВКП(б) № билета 0823344744.

С 22 июня 1941г. по 9.мая 1945г. принял участие в Великой Отечественной войне в составе Северного флота, охраняя военные суда.

За время своей сложной и опасной службы, Михаил Афанасьевич не получил не одного ранения, не одного контузия. По воспоминаниям моего деда Бориса Михайловича, прадед говаривал частенько: «Ходили под Богом».

Липин Михаил Афанасьевич.

Фото 1940 года

Фото 1940 года

Слайд 11 Липин М.А. в годы службы в Военно-Морском флоте с друзьями моряками-североморцами, в верхнем ряду в середине

Во время бомбёжки немецкой авиации и штормов сторожевая служба располагалась в Мурманском порту. Где в один из увольнительных дней он познакомился со своей будущей женой, прабабушкой Федосьей Ефимовной на танцах. Хоть шла война, но люди не забывали и мирные радости, были молоды и умели развлекаться, ходили в кино, гуляли в парках где часто играл военный духовой оркестр, и люди танцевали, жили в эти короткие мгновения наслаждались минутой затишья, так как фашисты с регулярной настойчивостью совершали массовые налеты авиации и с ожесточением бомбили г. Мурманск, пытаясь захватить военный порт, но это им не как не удавалось. По воспоминаниям моей прабабушки Липиной Федосьи Ефимовны, которая жила в г. Мурманск и работала технологом на хлебозаводе, «…было очень страшно во время бомбежек, все спускались в бомбоубежища. Однажды среди ночи вражеский снаряд попал прямо в её дом, из которого она накануне переехала на другую квартиру. Все, оставшиеся жители крепко спали, а это несколько работников хлебозавода, снаряд угодил прямо в дом, больше они не проснулись…». Но не смотря на военные трудности, мирная жизнь продолжалась, так 22 мая 1944г. в г. Мурманске родился у Михаила Афанасьевича и Федосьи Ефимовны родился и сын Борис, т.е. мой дед Липин Борис Михайлович. После окончания ВОВ, военная служба не закончилась, моего прадеда Михаила Афанасьевича назначили в ноябре 1945 г. парторгом на Гвардейский фрегат №2 Тихоокеанского Флота, где он прослужил до января 1946 года.

Во время службы на катере «Гроза» сопровождал военные суда, а также неоднократно сопутствовал гуманитарную помощь из Америки.

Во время службы на катере «Гроза» сопровождал военные суда, а также неоднократно сопутствовал гуманитарную помощь из Америки.

Прадед говаривал частенько: «Ходили под Богом».

Служил на дальнем востоке, на тихоокеанском флоте, воевал с Японией. Их экипаж сопровождал гуманитарную помощь из Америки и военный корабль «Фрегат №2». Освобождали город Сейсин в Южной Корее, за это имел благодарность от Сталина. В феврале 1946 г.

За военную службу на Северном флоте, Михаил Афанасьевич был награжден правительственными наградами:

- Медаль «За оборону Советского Заполярья» от 5 декабря 1944г.;

-Медаль «За победу над Германией» от 9 мая 1945г.;

-Медаль «За победу над Японией» от 30 сентября 1945 г.;

- Медаль за боевые заслуги №482907 от 16 марта 1947года.

Демобилизовался на основании Совета Народных Комисаров (СНК) СССР приказом № 2287/386 от 1апреля 1945, уволен в запас 24 января 1946г. Исходя из выше сказанного мой прадед прослужил в Морфлоте почти 10 лет без двух месяцев.

Демобилизовался из армии старшиной 2-ой статьи. Из Владивостока вернулся жить в Мурманск к семье и поступил главным механиком на мебельную фабрику, позже перешёл работать на хлебозавод №1 главным механиком.

В апреле 1953 г. Министерство пищевой промышленности направило прадедушку и прабабушку Липиных работать в Свердловский трест Глав хлеб. Управление треста в свою очередь направили семью Липиных на работу в город Каменск-Уральский на «хлебокомбинат №1», который располагался в бывшем женском монастыре. Михаил Афанасьевич был назначен главным механиком, а Федосья Ефимовна заведующей лабораторией. Так мой дедушка оказался в городе, где я родился. Уже находясь на пенсии Михаил Афанасьевич много времени уделял общественной работе. Работал внештатным корреспондентом в газете «Каменский рабочий», вел большую общественную работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи, за что получил благодарственное письмо от начальника политического отдела В. Попова, воинской части, где служил №49394, где служил Михаил Афанасьевич. Мой папа Липин Станислав Борисович, его сын- Липин Игорь, мой младший брат Глеб гордимся и чтим, светлую память нашего прадеда Липина Михаила Афанасьевича за его трудную и нелегкую службу в Североморском флоте.

За военную службу на Северном флоте, Михаил Афанасьевич был награжден правительственными наградами:

- Медаль «За оборону Советского Заполярья» от 5 декабря 1944г.;

-Медаль «За победу над Германией» от 9 мая 1945г.;

-Медаль «За победу над Японией» от 30 сентября 1945 г.;

- Медаль за боевые заслуги №482907 от 16 марта 1947года.

Демобилизовался на основании Совета Народных Комисаров (СНК) СССР приказом № 2287/386 от 1апреля 1945, уволен в запас 24 января 1946г. Исходя из выше сказанного мой прадед прослужил в Морфлоте почти 10 лет без двух месяцев.

Демобилизовался из армии старшиной 2-ой статьи. Из Владивостока вернулся жить в Мурманск к семье и поступил главным механиком на мебельную фабрику, позже перешёл работать на хлебозавод №1 главным механиком.

В апреле 1953 г. Министерство пищевой промышленности направило прадедушку и прабабушку Липиных работать в Свердловский трест Глав хлеб. Управление треста в свою очередь направили семью Липиных на работу в город Каменск-Уральский на «хлебокомбинат №1», который располагался в бывшем женском монастыре. Михаил Афанасьевич был назначен главным механиком, а Федосья Ефимовна заведующей лабораторией. Так мой дедушка оказался в городе, где я родился. Уже находясь на пенсии Михаил Афанасьевич много времени уделял общественной работе. Работал внештатным корреспондентом в газете «Каменский рабочий», вел большую общественную работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи, за что получил благодарственное письмо от начальника политического отдела В. Попова, воинской части, где служил №49394, где служил Михаил Афанасьевич. Мой папа Липин Станислав Борисович, его сын- Липин Игорь, мой младший брат Глеб гордимся и чтим, светлую память нашего прадеда Липина Михаила Афанасьевича за его трудную и нелегкую службу в Североморском флоте.

Игорь Липин

7

Моя прабабушка

В Великую Отечественную войну у моей прабабушки Сергиной Гульсюм Хайезамовны погибли или пропали без вести много родственников. Поэтому, когда в 1944 году в районном центре Кунашак Челябинской области открыли набор женщин на фронт, то она без раздумий записалась добровольцем. Ей было 22 года.

На фронте она охраняла аэродром и склады с боеприпасами. Дисциплину и устав соблюдали также строго, как и солдаты-мужчины.

В 1945 году прабабушка дослужилась до ефрейтора и встретила Победу на боевом дежурстве.

Сейчас моей прабабушке 92 года. Она живет в городе Челябинске и очень хорошо помнит военные дни, особенно день Победы.

На фронте она охраняла аэродром и склады с боеприпасами. Дисциплину и устав соблюдали также строго, как и солдаты-мужчины.

В 1945 году прабабушка дослужилась до ефрейтора и встретила Победу на боевом дежурстве.

Сейчас моей прабабушке 92 года. Она живет в городе Челябинске и очень хорошо помнит военные дни, особенно день Победы.

Сергина Гульсюм Хайезамовна

Спиридонова Аделина, 6 лет.

Дисциплину и устав соблюдали также строго, как и солдаты-мужчины.

8

Герои Отечества

ВОВ – суровые испытания для нашего народа. И чем дальше эта война, тем сильнее воспоминания ветеранов. Мой прадед один из них. Я хочу рассказать о своем прадедушке Васильеве Василии Николаевиче, который проходил службу в Советской армии в период с 1942-1945 гг. Моему прадедушке сейчас 87 лет, он участник и инвалид ВОВ, но воспоминания о войне живы в его памяти, и, рассказывая о войне, он написал эти воспоминания. Когда наступает великий праздник День Победы, он оживляет в памяти те события.

13 августа 1942 года мой прадед был призван в ряды красной армии горвоенкоматом г. Каменска-Уральского. Был отправлен в г. Москву и зачислен во вторую учебную минометную бригаду на курсы младших командиров. После трехмесячного обучения присвоено звание младшего сержанта и направлен на пересылочный пункт, где он заболел и оказался в госпитале г. Москвы. После выздоровления направляют в запасный полк в г. Подольске с 9 декабря по 12 января 1943 г. Находился в 195 гвардейском запасном стрелковом полку пятой роты второго батальона. Затем прадед оказался на передовой обороне.

Жили они в смоленских лесах и болотах, стояли в основном в обороне, вели незначительные бои местного значения. 8 августа 1943 г. пошли в наступление и приняли большое сопротивление немцев. Много было положено жертв, но все же после сильных боев была прорвана оборона немцев, и он с дивизией пошел вперед на запад, освобождая деревню за деревней от врага. После этого боя 8 августа вечером он получил легкое касательное ранение в грудь на вылет. Был отправлен в выздоравливающий батальон, который следует тут же за фронтом. В нем он находился 10 дней, т.е. до 18 августа 1943 г. С 18 августа по 3 сентября 1943 г. находился в 85ой гвардейской стрелковой дивизии 1ый батальон 2ая рота на передовой отряд стоял в обороне. С 20 октября по 30 октября 1943 г. находился в 20ом запасном стрелковом полку около города Вязьмы Смоленской области. Жили они в землянках в сосновом лесу. 1 ноября 1943 г. зачислили в маршевую роту и отправили на фронт в 30ую гвардейскую стрелковую дивизию. По прибытию в дивизию направляют в учебный батальон на курсы младших командиров, с получением приказа расформировать учебный батальон и из него сформировать отдельный лыжный батальон, что и было сделано.

13 августа 1942 года мой прадед был призван в ряды красной армии горвоенкоматом г. Каменска-Уральского. Был отправлен в г. Москву и зачислен во вторую учебную минометную бригаду на курсы младших командиров. После трехмесячного обучения присвоено звание младшего сержанта и направлен на пересылочный пункт, где он заболел и оказался в госпитале г. Москвы. После выздоровления направляют в запасный полк в г. Подольске с 9 декабря по 12 января 1943 г. Находился в 195 гвардейском запасном стрелковом полку пятой роты второго батальона. Затем прадед оказался на передовой обороне.

Жили они в смоленских лесах и болотах, стояли в основном в обороне, вели незначительные бои местного значения. 8 августа 1943 г. пошли в наступление и приняли большое сопротивление немцев. Много было положено жертв, но все же после сильных боев была прорвана оборона немцев, и он с дивизией пошел вперед на запад, освобождая деревню за деревней от врага. После этого боя 8 августа вечером он получил легкое касательное ранение в грудь на вылет. Был отправлен в выздоравливающий батальон, который следует тут же за фронтом. В нем он находился 10 дней, т.е. до 18 августа 1943 г. С 18 августа по 3 сентября 1943 г. находился в 85ой гвардейской стрелковой дивизии 1ый батальон 2ая рота на передовой отряд стоял в обороне. С 20 октября по 30 октября 1943 г. находился в 20ом запасном стрелковом полку около города Вязьмы Смоленской области. Жили они в землянках в сосновом лесу. 1 ноября 1943 г. зачислили в маршевую роту и отправили на фронт в 30ую гвардейскую стрелковую дивизию. По прибытию в дивизию направляют в учебный батальон на курсы младших командиров, с получением приказа расформировать учебный батальон и из него сформировать отдельный лыжный батальон, что и было сделано.

Васильев Василий Николаевич

Жили они в смоленских лесах и болотах, стояли в основном в обороне, вели незначительные бои местного значения. 8 августа 1943 г. пошли в наступление и приняли большое сопротивление немцев.

Жили в лесу около города Орши. Прадед находился в охране командующего армией, а потом дивизией 1 января 1944 г. с охраны его снимают и перебрасывают на другой участок фронта. «Идем в составе лыжного батальона, где пешком, где на лыжах в полной боевой выкладке делаем марш 300 км. После такого трудного марша сразу же вступаем выполнять боевое задание: пройти в тыл противника и сделать засаду. Задачу с честью выполнили, взяли много вооружений, боеприпасов, продовольствия. После выполнения первой задачи отходим в тыл на недельный отдых. После отдыха выполнение второй задачи нормально не удалось. Понесли большие потери, много раненых, встретилось с немцами лицо в лицо, и приняли тяжелый бой

Запись из блокнота военного времени

Пулеметчика убило, а меня ранило в левое плечо и спину, пробив при этом шапку и вещмешок с котелком. После разрешения командира взвода я покинул бой и пополз по глубокому снегу в свою сторону, где подобрали меня санитары, завалили в лодку и на собаках доставили в санчасть, которая только-только натягивала палатку. Перевязав раны, кладут в сани на лошадь и привозят в деревню, в которой осталось 7 домов, остальные при отступлении немцы все сожгли. Название деревни не запомнил. Положили раненых можно сказать друг подле друга прямо на солому в хату. Холодно, больно переживать приходится, а деваться некуда. Великая Отечественная война показала, какая поистине безграничная мощь таится в народных массах, если они ведут священную борьбу за свое Отечество. На второй день приходят машины и всех нас эвакуируют в госпиталь г. Невель, где находился до 1 февраля 1944 г. 1 февраля 1944 г. грузят на поезд и везут в глубокий тыл в поселок Максатику.

Пулеметчика убило, а меня ранило в левое плечо и спину, пробив при этом шапку и вещмешок с котелком.

15 февраля 1944 г. эвакуируют в поселок Володарка, где нахожусь до выздоровления. 15 марта 1944 г. комиссия зачислила в строевую и направляют в запасной полк. 25 марта 1944 г. формируют маршевую роту и отправляют на фронт. До 1 апреля находился в дороге по следованию на фронт, по прибытию зачисляют в 8ую гвардейскую стрелковую Панфиловскую дивизию 19ый полк 1ый батальон 3ая рота. Это было под г. Пушкинские горы, за рекой Великой Псковская область. В ночь на 2 апреля 1944 г. будучи в траншее на передовой линии сразу же за рекой проходила наша оборона. По приказу командира делал ячейку для установления ручного пулемета, чтоб можно было наблюдать за сектором обстрела. Вдруг немцы из ракет осветили наши траншеи и одновременно длинной очередью из пулеметов обстреляли наши траншеи. К счастью пули попали в бруствер ячейки и рикошетом пошли в сторону, а песчинки силой инерции поразили мне лицо, в том числе одна попала в левый глаз. Моему товарищу, стоявшему в траншее, забыл его фамилии, пуля попала в руку. Оба раненые поползли к реке через проволочное заграждение. Прошли реку, испроломанную снарядами, благополучно дошли до санчасти, а в санчасти пробыл две недели. Лучше глазу не было, и после прошедшей комиссии меня эвакуировали в госпиталь г. Вышний Волочек Калининская область. 25 апреля 1944 г. после больших переживаний боли, в области глаза, мне сделали операцию и удалили левый глаз, т.е. ампутировали. Через месяц после операции выписывают меня в батальон выздоравливающих, по той причине, что не было протезов глаза. Батальон находился в городе Вышний Волочек, и я попал в охрану этого госпиталя, между тем связался с домом и получил адрес отца, который находился от меня в 40 км. До этого он тоже лежал в этом госпитале по ранению в левую ногу. Отец обещался ко мне приехать, и я очень хотел с ним встретиться в такой обстановке. Но встреча не получилась, по причине, того что отец был зачислен в нестроевую часть и работал по восстановлению мостов. Между тем поступили протезы глаз, меня вызвали в госпиталь, сделали протез и выписали из госпиталя в нестроевую часть. 22 июня 1944 г. направляют в 204ый запасной полк. По прибытии в этот полк нас демобилизуют домой, т.е. в распоряжение своих райвоенкоматов, может быть, работать на заводах и ещё выполнять какие то работы. Но, не успев оформить документы и отправить нас по домам, приходит приказ об отмене такого решения.

По приказу командира делал ячейку для установления ручного пулемета, чтоб можно было наблюдать за сектором обстрела. Вдруг немцы из ракет осветили наши траншеи и одновременно длинной очередью из пулеметов обстреляли их.

5 июля 1944 г. нас оформляют на работу лесозавода, кого в качестве рабочего, а кого в качестве плотника, я конечно не имея никакой специальности работал рабочим, подсобным плотника. Моя обязанность была получить материал на складе и доставлять его к станку, на котором мы изготовляли лодки и полупонтоны. Проработав на заводе ровно месяц до 5 августа 1944 г., в связи с удалением фронта на запад, лесозавод следует за фронтом, его эвакуировали. Всех нестроевиков расформировали кого по возрасту, кого по ранению – отпустили домой. Кого вместе с заводом, эвакуировали дальше, остальных зачислили в мин роту. В том числе и я туда попал. Сначала учились на курсах минеров. 20 августа 1944 г. получают удостоверение минера с допуском работы на минных полях в качестве подрывника. До 5 октября 1944 г. обезвреживали и подрывали противопехотные и противотанковые мины. Было много случаев, по неосторожности подрывались на минах, в том числе и я, нечаянно наступив на противопехотную мину, это произошло в Калининской области. Жили в землянках, т.к. все деревни вокруг были сожжены.

Васильев Василий Николаевич.

Жили в землянках, т.к. все деревни вокруг были сожжены.

Организация называлась 150 военно-строительный отряд. Работали как вольнонаемные, нам платили деньги за работу и вычитали за амундирование обувь и питание – остальное выдавали на руки. У меня было денег около 800 рублей. Когда мне оторвало ногу по лодыжке – это произошло 5 октября 1944 г. в 5 часов вечера на минном поле, взяв 2 противотанковые мины, пошел подрывать мины, которые находились в пяти кучах. Одну мину положил к первой куче, вторую ко второй куче, взяв бикфордов шнур, пошел к самой дальней пятой куче, с тем расчетом, чтобы положить шнур ко всем кучам подсветить его и бежать в укрытие. Но мой замысел не сработал, идя от третей куче к четвертой, нечаянно наступил на мину и получился взрыв, к счастью не сработала детонация, иначе и косточек бы не собрать. После взрыва от мины, не теряя сознание, гляжу на ногу, а она висит на коже и ботинок улетел далеко в сторону. Взяв нож, я обрезал остаток кожи, отбросив ногу, стал обмоткой перетягивать ногу выше колена. В этом заключается героизм простого рядового солдата, который на своих плечах вынес все тяготы войны, внося свой «незаметный», но в тоже время неоценимый вклад в великую победу. Вскоре прибегает санитар, налаживает жгут, перевязывает ногу, кладет меня на шинель и утаскивает с минного поля. После чего доставляет меня на лошади в санчасть, с санчасти грузят на машину и везут в госпиталь г. Себеж Калининская или Псковская область точно не знаю. В г. Себеже лежал две недели. Делали первую операцию под наркозом, т.к. в госпиталь меня доставили только через сутки. Началась газовая гангрена и ногу мне отрезали выше, чем оторвало. После двух недельного пребывания в г. Себеже эвакуируют в глубокий тыл г. Ярославль. Пять суток находился в дороге и с 25 октября 1944 г. нахожусь в госпитале № 3620 г. Ярославль.

После взрыва от мины, не теряя сознание, гляжу на ногу, а она висит на коже и ботинок улетел далеко в сторону. Взяв нож, я обрезал остаток кожи, отбросив ногу, стал обмоткой перетягивать ногу выше колена. В этом заключается героизм простого рядового солдата, который на своих плечах вынес все тяготы войны, внося свой «незаметный», но в тоже время неоценимый вклад в великую победу.

Через 5 месяцев нога зажила, но ходить на протезе я не мог, потому что обширная рана. Кость выпирала, и новая кожа лопалась, рана открывалась. После тщательного обхода, врачи посоветовали сделать еще операцию, на которую я дал согласие. Операция проходила под спинномозговом наркозе, кость подпили на 2 см. Соединили старую кожу одним швом, состоящим из 30 узелков, каждый узел через 1 см. загипсовали и я лежал после этого еще месяц. Через месяц швы сняли, и я чувствовал сам себя хорошо, начал поправляться. Кстати в госпитали кормили по тем временам неплохо. Заказал протез на Ярославском протезном заводе, получив протез, костыли и обмундирование 26 мая 1945 г. выписали из госпиталя и отправили домой.

Запись из блокнота Васильева В. Н.

Все эти сведения я написал из блокнота военного времени, который я всегда вел».

Это рассказ рядового участника ВОВ, защищавшего Родину. Благодаря миллионам солдат, таких как мой прадед, ими была спасена страна от фашизма.

Это рассказ рядового участника ВОВ, защищавшего Родину. Благодаря миллионам солдат, таких как мой прадед, ими была спасена страна от фашизма.

Васильев Владимир Васильевич и Васильев Василий Николаевич.

Труженик тыла Васильева Татьяна Давыдовна 91 год

и ветеран ВОВ Васильев Василий Николаевич 90 лет. Фото Васильева В. В. (внук)

и ветеран ВОВ Васильев Василий Николаевич 90 лет. Фото Васильева В. В. (внук)

9

«Если бы не было войны…»

В детстве я слышала рассказ от прабабушки о её брате, погибшем во время Великой Отечественной войны. Сердце сжималось от боли, слёзы невольно наворачивались на глаза.

Сейчас в канун семидесятилетия Великой Победы воспоминания нахлынули на меня с новой силой. Идёт урок математики в 10-ом классе в средней школе одного из посёлков Смоленской области. У доски юноша, он быстро решает задачу, толково объясняет ход решения. Учитель доволен. Молодому человеку прочат большое будущее, его математические способности вызывают восхищение.

Но мечтам не сбылось осуществиться. Началась Великая Отечественная война. Всё уходит на второй план: и школа, и игра в любимый футбол, и встречи с верными друзьями.

Семья, а вместе с ней и Саша эвакуируется на Урал, в далёкий город Каменск-Уральский (тогда он был посёлком). Родители труженики тыла, ковали победу на заводе, юноше тоже была обеспечена бронь.

Но «страна огромная» встала «на смертный бой с фашистской силой грозною».

Сейчас в канун семидесятилетия Великой Победы воспоминания нахлынули на меня с новой силой. Идёт урок математики в 10-ом классе в средней школе одного из посёлков Смоленской области. У доски юноша, он быстро решает задачу, толково объясняет ход решения. Учитель доволен. Молодому человеку прочат большое будущее, его математические способности вызывают восхищение.

Но мечтам не сбылось осуществиться. Началась Великая Отечественная война. Всё уходит на второй план: и школа, и игра в любимый футбол, и встречи с верными друзьями.

Семья, а вместе с ней и Саша эвакуируется на Урал, в далёкий город Каменск-Уральский (тогда он был посёлком). Родители труженики тыла, ковали победу на заводе, юноше тоже была обеспечена бронь.

Но «страна огромная» встала «на смертный бой с фашистской силой грозною».

Копчиков Александр Николаевич

Ещё не достигнув совершеннолетия, он идёт в военкомат города и добровольцем уходит на фронт.

Александр не мог спокойно следить за событиями на фронте. Ещё не достигнув совершеннолетия, он идёт в военкомат города и добровольцем уходит на фронт.

Потянулись трудные и тревожные дни, месяцы, годы боёв. Только фронтовые треугольники, которых с трепетом и страхом ждали, связывали его с родными. Приходили письма и в 41-м, и в 42-м, и в 43 г.г. В них не было ни тени уныния, ни жалоб на тяготы военно-полевой жизни, ни страха. Молодость всё выдерживала, а смекалка пригодилась и на полях сражений.

Но вот в середине 43-го года связь оборвалась, а через некоторое время пришла страшная весть: «Без вести пропал».

Сколько слёз выплакала мать солдата, сколько бессонных ночей провела…

И только спустя десятилетия удалось узнать, что Копчиков Александр пал смертью храбрых и похоронен в Братской Могиле города Калининград.

Горю близких не было предела, сознание того, что сына не вернуть переполняло сердце.

Да, война – это страшное слово, противное всему человеческому. Ведь человек рождён не для того, чтобы убивать и быть убитым, он рождён для жизни.

Если бы не было войны, кем бы мог стать наш герой? Возможно, замечательным ученым или талантливым инженером. Просто хорошим парнем, любящим жизнь, честным, правдивым, открытым…

Если бы не было войны…

Потянулись трудные и тревожные дни, месяцы, годы боёв. Только фронтовые треугольники, которых с трепетом и страхом ждали, связывали его с родными. Приходили письма и в 41-м, и в 42-м, и в 43 г.г. В них не было ни тени уныния, ни жалоб на тяготы военно-полевой жизни, ни страха. Молодость всё выдерживала, а смекалка пригодилась и на полях сражений.

Но вот в середине 43-го года связь оборвалась, а через некоторое время пришла страшная весть: «Без вести пропал».

Сколько слёз выплакала мать солдата, сколько бессонных ночей провела…

И только спустя десятилетия удалось узнать, что Копчиков Александр пал смертью храбрых и похоронен в Братской Могиле города Калининград.

Горю близких не было предела, сознание того, что сына не вернуть переполняло сердце.

Да, война – это страшное слово, противное всему человеческому. Ведь человек рождён не для того, чтобы убивать и быть убитым, он рождён для жизни.

Если бы не было войны, кем бы мог стать наш герой? Возможно, замечательным ученым или талантливым инженером. Просто хорошим парнем, любящим жизнь, честным, правдивым, открытым…

Если бы не было войны…

Сиваш Марина Николаевна, ученица 10 класса школы № 5.

10

Война - очень страшное слово

Я, Суворкова Ксения, мне 12 лет. О Великой Отечественной Войне я знаю не много, в основном из фильмов и рассказов моих родных.

Война – очень страшное слово. Это короткое слово, но, сколько горя, страдания, слез, разрухи, голода и смерти она принесла.

Моя прабабушка знала о войне не понаслышке, когда я появилась на свет, ее уже не было, но она очень много рассказывала моей маме, а мама мне. Прабабушка моя родом из села Камышево Белоярского района, с 18 лет и всю жизнь она прожила там. В годы войны ей тоже пришлось очень не легко, у нее на руках осталось четверо детей, когда ее первого мужа забрали на войну.

Война – очень страшное слово. Это короткое слово, но, сколько горя, страдания, слез, разрухи, голода и смерти она принесла.

Моя прабабушка знала о войне не понаслышке, когда я появилась на свет, ее уже не было, но она очень много рассказывала моей маме, а мама мне. Прабабушка моя родом из села Камышево Белоярского района, с 18 лет и всю жизнь она прожила там. В годы войны ей тоже пришлось очень не легко, у нее на руках осталось четверо детей, когда ее первого мужа забрали на войну.

Был страшный голод, сельские жители всеми способами добывали еду, чтобы не умереть с голоду. Говорила о том, как ходили на поля собирать позеленвший на свету картофель, ели турнепс. Очень много людей она видела на этих полях, упавших без сил и умирающих.

Прабабушка рассказывала моей маме, что был страшный голод, сельские жители всеми способами добывали еду, чтобы не умереть с голоду. Говорила о том, как ходили на поля собирать позеленевший на свету картофель, ели турнепс. Очень много людей она видела на этих полях, упавших без сил и умирающих. Одного из детей прабабушка была вынуждена отдать в соседнее село Маминское, к своим родителям, но все лишь для того, чтобы как то выжить.

Ее первый муж воевал и погиб на войне, его фамилия Тарабаев Александр Егорович. О нем я знаю не много, лишь только то, что нашла на сайте Мемориал и Подвиг народа.

В моем родном селе Камышево стоит памятник погибшим односельчанам и указана фамилия моего прадеда. До сих пор в нашем доме в деревне осталась мебель, стол и табуреты, которые сделал наш прадед своими руками.

Ее первый муж воевал и погиб на войне, его фамилия Тарабаев Александр Егорович. О нем я знаю не много, лишь только то, что нашла на сайте Мемориал и Подвиг народа.

В моем родном селе Камышево стоит памятник погибшим односельчанам и указана фамилия моего прадеда. До сих пор в нашем доме в деревне осталась мебель, стол и табуреты, которые сделал наш прадед своими руками.

Суворкова Ксения, 12 лет.

Памятник погибшим односельчанам в селе Камышево

11

"В нашей семье воевали все мужчины..."

В нашей семье воевали все мужчины: дедушка Степан Романович и его четыре сына: Яков, Илья, Иван и Василий. Война разбросала их по всем фронтам: кто в пехоте воевал, кто в артиллерии, а дедушка кормил, варил. Яков, Иван и Василий были холостыми, а мой отец имел семью. Все вернулись с войны, в том числе и дед. Все… Кроме моего отца…

Иванова Надежда Ильинична.

Чернышов Илья Степанович и Чернышов Степан Романович

12

Два ордена Ивана Вознюка

Я хочу рассказать о двух важных наградах моего двоюродного дедушки Вознюка Ивана Александровича (12.11.1911 – 26.12.1970).

Он был призван 8 июля 1941 года Соликамским районным военным комиссариатом (РВК) из Молотовской области Соликамского района. Воевал на Северо-Западном фронте с 1 апреля 1942 года, затем с апреля (по другим данным с 15 марта) 1943 года в составе Центрального фронта, с 1 ноября 1943 года на Белорусском фронте. Служил старшим лейтенантом интендантской службы, затем капитаном. До 1944 года наград не имел, ранений и контузий тоже.

Он был призван 8 июля 1941 года Соликамским районным военным комиссариатом (РВК) из Молотовской области Соликамского района. Воевал на Северо-Западном фронте с 1 апреля 1942 года, затем с апреля (по другим данным с 15 марта) 1943 года в составе Центрального фронта, с 1 ноября 1943 года на Белорусском фронте. Служил старшим лейтенантом интендантской службы, затем капитаном. До 1944 года наград не имел, ранений и контузий тоже.

Иван Вознюк

12.01.1943

12.01.1943

Благодаря Ивану Александровичу Вознюку солдаты не испытывали недостатка в снабжении, даже несмотря на тяжелые военные условия. Понятно, что без боеприпасов и питания успешно воевать становится затруднительно, поэтому его служба была героической.

В тексте фронтового приказа №105/н от 18.10.1944 года написано следующее: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом Красной Звезды начальника обозно-вещевого снабжения 294 артиллерийского полка, 170 стрелковой Речицкой дивизии старшего лейтенанта интендантской службы Вознюка Ивана Александровича». Это была его первая награда.

Вторая награда – орден Отечественной войны II степени – была вручена уже капитану Вознюку И.А., помощнику командира по снабжению 294 артиллерийского полка 170-й стрелковой Речицкой ордена Суворова дивизии (в документах место его призыва указывается уже по-другому – Пермско-Ильинский РВК, Молотовская область, Пермско-Ильинский район). Фронтовой приказ № 823/н от 07.05.1945. Кстати, в наградном листе записано, что представляется он к ордену Отечественной войны I степени, но получил он орден II степени. С чем это связано – неизвестно.

Из текста в наградном листе мы узнаем, что Иван Александрович очень хорошо обеспечивал снабжение полка пищей, сумел правильно организовать уход за полковыми лошадьми, за что неоднократно получал благодарности от командования дивизии и корпуса. «В подготовительный период к предстоящим боевым операциям он так же обеспечил полный ремонт обмундирования личного состава полка, а в период стремительного наступления наших частей по территории Польши, восточной Пруссии и выходе к берегам Балтийского моря так же обеспечивал полк всеми видами довольствия, не допуская ни одного случая срыва в питании и особую заботу проявлял в своевременном подбрасывании боеприпасов для дивизионов. 27 января 1945 года в районе Майбаум штаб полка и тыловые подразделения полка были подвергнуты нападению 2-х батальонов вражеской пехоты при поддержке 8 танков, в результате которого весь транспорт тылов был разбит, тов. Вознюк в суточный срок обеспечил восстановление транспорта и не допустил срыва в снабжении полка» (стилистика и орфография сохранены).

Моя семья гордится своими предками. Благодаря Ивану Александровичу Вознюку солдаты не испытывали недостатка в снабжении, даже несмотря на тяжелые военные условия. Понятно, что без боеприпасов и питания успешно воевать становится затруднительно, поэтому его служба была героической.

Несомненно, в великой Победе советского народа есть значительный вклад моего двоюродного деда Ивана Вознюка. Это подтверждено наградами, это вызывает гордость и уважение.

Вторая награда – орден Отечественной войны II степени – была вручена уже капитану Вознюку И.А., помощнику командира по снабжению 294 артиллерийского полка 170-й стрелковой Речицкой ордена Суворова дивизии (в документах место его призыва указывается уже по-другому – Пермско-Ильинский РВК, Молотовская область, Пермско-Ильинский район). Фронтовой приказ № 823/н от 07.05.1945. Кстати, в наградном листе записано, что представляется он к ордену Отечественной войны I степени, но получил он орден II степени. С чем это связано – неизвестно.

Из текста в наградном листе мы узнаем, что Иван Александрович очень хорошо обеспечивал снабжение полка пищей, сумел правильно организовать уход за полковыми лошадьми, за что неоднократно получал благодарности от командования дивизии и корпуса. «В подготовительный период к предстоящим боевым операциям он так же обеспечил полный ремонт обмундирования личного состава полка, а в период стремительного наступления наших частей по территории Польши, восточной Пруссии и выходе к берегам Балтийского моря так же обеспечивал полк всеми видами довольствия, не допуская ни одного случая срыва в питании и особую заботу проявлял в своевременном подбрасывании боеприпасов для дивизионов. 27 января 1945 года в районе Майбаум штаб полка и тыловые подразделения полка были подвергнуты нападению 2-х батальонов вражеской пехоты при поддержке 8 танков, в результате которого весь транспорт тылов был разбит, тов. Вознюк в суточный срок обеспечил восстановление транспорта и не допустил срыва в снабжении полка» (стилистика и орфография сохранены).

Моя семья гордится своими предками. Благодаря Ивану Александровичу Вознюку солдаты не испытывали недостатка в снабжении, даже несмотря на тяжелые военные условия. Понятно, что без боеприпасов и питания успешно воевать становится затруднительно, поэтому его служба была героической.

Несомненно, в великой Победе советского народа есть значительный вклад моего двоюродного деда Ивана Вознюка. Это подтверждено наградами, это вызывает гордость и уважение.

Гусева Евгения Сергеевна

05.06.1944

Иван Вознюк

на Белорусском фронте

Иван Вознюк

на Белорусском фронте

13

Герой войны в моей семье

В каждой семье хранится память о своем герое, защитившем родную землю от врага. В моей семье тоже есть такой герой – это родной брат моего деда, Мякишев Дмитрий Иванович. Родился он 12 ноября 1924 года в д. Белоусово Курганской области. Когда началась война, ему было почти 17 лет. В 1942 году его призвали в Красную Армию. С августа 1942 года по апрель 1943 года служил в стрелковом полку, артиллерист 101 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 3-го Украинского фронта. С апреля 1943 года по май 1946 года служил водителем в составе 16-й авиадесантной бригады.

Мякишев

Дмитрий Иванович

Дмитрий Иванович

Невзирая на рядом рвущиеся бомбы, точно и умело, следя за целью, вводил необходимые данные на прицеле, тем самым обеспечивал точный и интенсивный огонь своего орудия.

14 марта 1945 года в деревне Патка при ожесточенных налетах вражеской авиации на переправу, Дмитрий Иванович проявил себя мужественным и храбрым воином. Невзирая на рядом рвущиеся бомбы, точно и умело, следя за целью, вводил необходимые данные на прицеле, тем самым обеспечивал точный и интенсивный огонь своего орудия.

В этом бою орудием, на котором он работал, был сбит один немецкий истребитель «ФВ-190», упавший северо-восточней 1,5 км от огневой позиции.

За умелое использование врученной техники, отвагу и мужество проявленное в бою, Дмитрий Иванович был удостоен правительственной награды – медали «За отвагу». С мая 1946 года по март 1947 года служил водителем в 45-ом механизированном полку. Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.02.1947 года. Дивизия, в которой он воевал, прошла боевой путь от Днепра до Вены.

После возвращения работал трактористом, имел награду «Медаль за освоение целинных земель» (1957 год). В 1965 году переехали в с. Чаши. Работал кочегаром на Чашинском хлебокомбинате с 1965 по 1979 г.

Славный человек был Дмитрий Иванович: добрый, отзывчивый. После выхода на пенсию занимался разведением сада, увлекался рыбалкой, любил ездить в лес собирать грибы и ягоды. Помогал детям и внукам в строительстве их домов. Умер 27 апреля 2001 года.

Мы всегда будем помнить тех, кто отдали свои жизни на этой войне, и тех, кто выжил в эти тяжелые годы, кто воевал и трудился в тылу.

В этом бою орудием, на котором он работал, был сбит один немецкий истребитель «ФВ-190», упавший северо-восточней 1,5 км от огневой позиции.

За умелое использование врученной техники, отвагу и мужество проявленное в бою, Дмитрий Иванович был удостоен правительственной награды – медали «За отвагу». С мая 1946 года по март 1947 года служил водителем в 45-ом механизированном полку. Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.02.1947 года. Дивизия, в которой он воевал, прошла боевой путь от Днепра до Вены.

После возвращения работал трактористом, имел награду «Медаль за освоение целинных земель» (1957 год). В 1965 году переехали в с. Чаши. Работал кочегаром на Чашинском хлебокомбинате с 1965 по 1979 г.

Славный человек был Дмитрий Иванович: добрый, отзывчивый. После выхода на пенсию занимался разведением сада, увлекался рыбалкой, любил ездить в лес собирать грибы и ягоды. Помогал детям и внукам в строительстве их домов. Умер 27 апреля 2001 года.

Мы всегда будем помнить тех, кто отдали свои жизни на этой войне, и тех, кто выжил в эти тяжелые годы, кто воевал и трудился в тылу.

Марина Юрьевна Серяк

14

Они держали будущее Родины на своих руках

Может показаться, что о войне все сказано и к уже известному больше ничего не добавишь. Многих, из тех, кто встречал День Победы, уже давно нет с нами. Одни умерли от последствий фронтовых ранений, других просто скосило неумолимое время.

Моя мама. Любимая мамочка. Она не была на передовой, не участвовала в сражениях, но ей, в то время еще молоденькой девушке, довелось познать всю тяжесть военной поры.

Валентина Петровна Субачева.

Валечка, как звали её окружающие, в больницу №1 города Карпинска Свердловской области пришла работать 2 мая 1941 года. Сколько было планов впереди! Как нравилась ей работа…

Война!!! Больница была переоборудована в госпиталь. Все военные годы она работала в этом госпитале, в своем любимом отделении родовспоможения (роддоме). Немало рассказано о том, как жили города в тяжелейшие годы войны.

Моя мама. Любимая мамочка. Она не была на передовой, не участвовала в сражениях, но ей, в то время еще молоденькой девушке, довелось познать всю тяжесть военной поры.

Валентина Петровна Субачева.

Валечка, как звали её окружающие, в больницу №1 города Карпинска Свердловской области пришла работать 2 мая 1941 года. Сколько было планов впереди! Как нравилась ей работа…

Война!!! Больница была переоборудована в госпиталь. Все военные годы она работала в этом госпитале, в своем любимом отделении родовспоможения (роддоме). Немало рассказано о том, как жили города в тяжелейшие годы войны.

Валентина Петровна Субачева. 1942 год

Несмотря на голод, холод это был ещё один настоящий подвиг: сохранять ещё не рожденные и только увидевших свет жизни, выхаживать малышей и спасать их мам.

Несмотря на невообразимые испытания, люди именно жили: работали заводы, детские сады, школы, поликлиники. И, как это ни невероятно звучит – за долгие дни войны родились новые граждане. Несмотря на голод, холод это был ещё один настоящий подвиг: сохранять ещё не рожденные и только увидевших свет жизни, выхаживать малышей и спасать их мам.

Вместе с другими медсестрами, врачами, акушерками дежурили целыми сутками, от изнеможения валились с ног, но когда появлялся новый человек, спешили к нему, позабыв про усталость. А условия, в которых приходилось работать, были поистине сложные. Отсутствие водопровода и горячей воды, нехватка белья, медикаментов, еды.

Да и условия жизни будущих мам не могли не сказаться на физическом развитии младенцев. Дети рождались с маленькой массой тела и небольшим ростом. Как же они, люди в белых халатах, старались спасти будущих матерей и новорожденных малышей. Будущее нашей Родины. Мама всегда с теплотой вспоминала о тех людях, которые были рядом все эти годы. Её трудолюбивую, ответственную, уважали коллеги, а молодые мамы узнавали на улице, благодарили за то тепло и внимание, которое им дарили такие люди.

Сейчас, спустя 75 лет, мы можем только поклониться памяти всех тех, кто во время Великой Отечественной спасал новые жизни, часто не думая о своей.

В 1947 году маму наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

Татьяна Васильевна Рулева

15

Война коснулась и меня

Мою прабабушку звали Максименко Нина Арсеньевна. Она родилась в1924 году в Ленинграде и рано осиротела. В 1941 году Ленинград был окружён фашистами и началась долгая борьба за выживание.

Моей прабабушке тогда было 17 лет. Это были самые трудные в её жизни дни и ночи. Днём она вместе с другими детьми копала рвы и окопы, а ночью дежурила на крышах, сбрасывая на землю фугасные бомбы (бутылки с зажигательной смесью), чтобы не сгорели дома.

Моей прабабушке тогда было 17 лет. Это были самые трудные в её жизни дни и ночи. Днём она вместе с другими детьми копала рвы и окопы, а ночью дежурила на крышах, сбрасывая на землю фугасные бомбы (бутылки с зажигательной смесью), чтобы не сгорели дома.

Максименко Нина Арсеньевна

Люди замерзали на улицах прямо на ходу и в своих квартирах во сне.

Она рассказывала, что люди замерзали на улицах прямо на ходу и в своих квартирах во сне. Страшный голод мучил всех жителей города - ели всё, что могло сгодиться для еды, даже людей, которые замерзали в подъездах домов. Каждый житель блокадного Ленинграда получал карточки на хлеб (125 г. в день). Это был хлеб из муки низких сортов и иногда в нём были посторонние примеси. Он не был похож на тот хлеб, что мы едим сегодня. Но однажды моя прабабушка потеряла карточку и была обречена на голодную смерть. Она пошла к родственникам, но те даже не открыли дверь. Моя прабабушка выжила по воле случая. Оставшись без еды и дров она замерзала в холодной квартире. Один из друзей семьи, раненый на фронте, выписывался из госпиталя и зашёл навестить её перед отъездом, он оставил ей весь полагающийся бойцу паёк. Благодаря этому человеку она осталась в живых. Когда блокаду прорвали моя прабабушка приехала на Урал, где училась, работала и встретила моего прадеда - Ивана Руненкова. Так появились Руненковы в Каменске-Уральском.

Булатов Матвей, ученик 6 "В" класса" школы № 40.

Моя прабабушка потеряла карточку и была обречена на голодную смерть. Она пошла к родственникам, но те даже не открыли дверь. Моя прабабушка выжила по воле случая.

16

Комаров Георгий Михайлович

Имя на памятнике

Почему я пишу о ветеране Великой Отечественной войны?

В моей семье не было участников той страшной войны. Моя мама Михалева Галина Егоровна, 1938 года рождения вспоминает: «Когда началась война, мне было 4, а на конец войны 8 лет. Мы собирали колоски в поле, ели траву и замерзлую картошку, которая казалась сладкой.»

А мой дедушка по линии отца, Михалев Иван Федорович, родился 16.06.1890г. в д. Смолино Каменского р-на Свердловской области, работал в колхозе, в 1938 году был председателем ревизионной комиссии там же. Осуждён тройной УНКВД по Челябинской области 14.11. 38г. по ст. 58 к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован ВТ Урал. ВО 06.01.1959г. О нем написано в «Книге памяти» Н.Г. Шестерниной, т.2,-С.170. На войну он не был призван.

Поэтому я пишу о подвиге отца нашего читателя Комарова Владимира Георгиевича. Комарове Георгии Михайлович, погиб в битве за Сталинград в 33 года.

Точная дата рождения неизвестна, только год -1909.

Война. Говорить о ней - значит, тронуть больную струну нашей памяти. Знаем и помним об этом. И все же, давайте вспомним о тех, кто одержал Победу, несмотря ни на что. Да разве мы забывали об этом когда-нибудь? Особенно дети павших.

«В те суровые годы кому-то повезло, потому что отец все-таки вернулся. Пусть без ноги или в гимнастерке с пустым рукавом. Пусть ослепший или оглохший, но живой. И тогда ребячья память надолго сохранит прохладные ночные рыбалки с отцом, сладость черного хлеба, который он щедро покропил постным маслом и крупной солью.